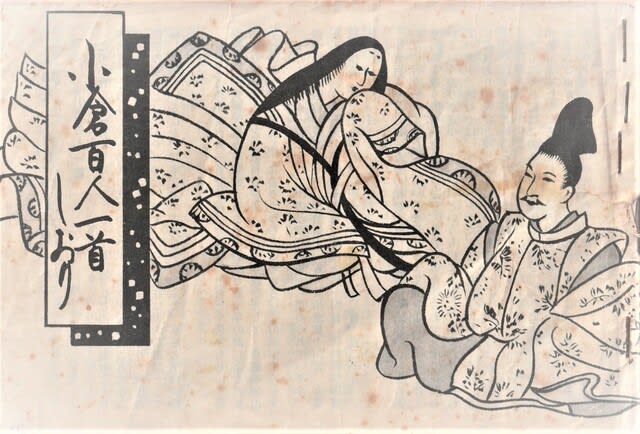

足腰大丈夫な内に、出来る限り不要雑物整理をしようと決心してから久しいが、正直あまり捗っていない。書棚や天袋、押入れ等に詰め込まれていた古い書籍や辞書、百科事典等の類も、ここ数年間で大胆に整理処分してきたつもりだが、中には、「これ、面白そう?」等と目に止まり、残してしまったものも結構有る。その中のひとつに、多分、長男か次男かが、学生時代に使っていたものに違いない、小町谷照彦著 文英堂の「小倉百人一首」(解説本・参考書)が有る。パラパラとページを捲ってみたところ、なかなか詳しく、分かりやすく、決して、「今更 向学心?」なーんてものではなく、子供の頃、作者や歌意も分からないまま、「けふ、けふ、けふ・・」「なほ、なほ、なほ・・・」等と、正月になると必ず家族でやっていた「百人一首かるた取り」を思い出して懐かしくなってしまったからで、今更になって、「へー!、そういう歌だったのか・・」、目から鱗・・になっているところだ。

「小倉百人一首」は、奈良時代から鎌倉時代初期までの百人の歌人の歌を、藤原定家の美意識により選び抜かれた秀歌であるが、時代が変わっても、日本人の心情が呼び起こされるような気がしてくる。

ブログネタに?、頭の体操に?、いいかも知れない等と思い込んでしまい、2~3年前、「春」、「夏」、「秋」、「冬」、季節を詠んだ歌を取り上げて、ブログ・カテゴリー 「懐かしい小倉百人一首」に書き留めたが、続いて、最も数の多い、「恋」を詠んだ歌を取り上げて、順不同、ボツボツ、書き留めてみることにしている。

しばらく中断していたが、秋も深まりつつある季節、再開することにした。

百人一首で「恋」を詠んだ歌 その29

筑波嶺の みねより落つる みなの川

こひぞつもりて 淵となりぬる

出典

後撰集(巻十一)

歌番号

13

作者

陽成院

歌意

筑波山の峰から流れ落ちる、みなの川のわずかな水が

集まって、川となり淵を作るように

私の恋心も、だんだんと積もり積もって、

今では、淵のように深いものなってしまいましたよ。

注釈

「筑波嶺のみね」=「嶺」と「峰」、同じ意味の語を重ねたもの。

「筑波山」=茨城県に有る、標高876mの山、

山頂が東西に分かれて2峰有り、「女体山」「男体山」と呼ばれる。

古代から、男女が歌を詠み交わし、求婚し合った

「歌垣(うたがき)」の行事で知られていて、

「万葉集」以来、「歌枕」(歌の中に古来詠み込まれた名所)と

なっていた。

「みなの川」=筑波山が水源地の川、

「男女川・水無川(みなのがわ)」と書かれる。

「淵」=川の深い所、浅い所は、「瀬」と呼ぶ

深い恋心を、川の縁語で、「淵」と表現している。

この歌の詞書(ことばがき)には

「釣殿(つりどの)の皇女(みこ)につかはしける」

と有る。

「釣殿」とは、光孝天皇の御所のことで、

「皇女」とは、光孝天皇の長女、

綵子内親王(すいしないしんのう)のこと。

内親王に対する、ほのかな恋心が、

やがて抑えきれない激しい恋心になっていく過程を歌ったもの。

綵子内親王は、後に、陽成院の妃になっている。

陽成院(ようぜいいん)

第56代清和天皇の皇子、

10歳で即位したが、摂政藤原基経との関係がうまくいかず

心の病にかかり、17歳で譲位、

以後、太上天皇(だいじょうてんのう)と呼ばれた。

奇行が多かった人物だったが、

老境に入ってから、文芸上の事績を残している。

参照・引用

小町谷照彦著「小倉百人一首」(文英堂)

(つづく)