足腰大丈夫な内に、出来る限り不要雑物整理をしようと決心してから久しいが、正直あまり捗っていない。書棚や天袋、押入れ等に詰め込まれていた古い書籍や辞書、百科事典等の類も、ここ数年間で大胆に整理処分してきたつもりだが、中には、「これ、面白そう?」等と目に止まり、残してしまったものも結構有る。その中のひとつに、多分、長男か次男かが、学生時代に使っていたものに違いない、小町谷照彦著 文英堂の「小倉百人一首」(解説本・参考書)が有る。パラパラとページを捲ってみたところ、なかなか詳しく、分かりやすく、決して、「今更 向学心?」なーんてものではなく、子供の頃、作者や歌意も分からないまま、「けふ、けふ、けふ・・」「なほ、なほ、なほ・・・」等と、正月になると必ず家族でやっていた「百人一首かるた取り」を思い出して懐かしくなってしまったからで、今更になって、「へー!、そういう歌だったのか・・」、目から鱗・・になっているところだ。

「小倉百人一首」は、奈良時代から鎌倉時代初期までの百人の歌人の歌を、藤原定家の美意識により選び抜かれた秀歌であるが、時代が変わっても、日本人の心情が呼び起こされるような気がしてくる。

ブログネタに?、頭の体操に?、いいかも知れない等と思い込んでしまい、2~3年前、「春」、「夏」、「秋」、「冬」、季節を詠んだ歌を取り上げて、ブログ・カテゴリー「懐かしい小倉百人一首」に書き留めたが、続いて、最も数の多い、「恋」を詠んだ歌を取り上げて、順不同、ボツボツ、書き留めてみることにしている。

しばらく中断していたが、秋も深まりつつある季節、再開することにした。

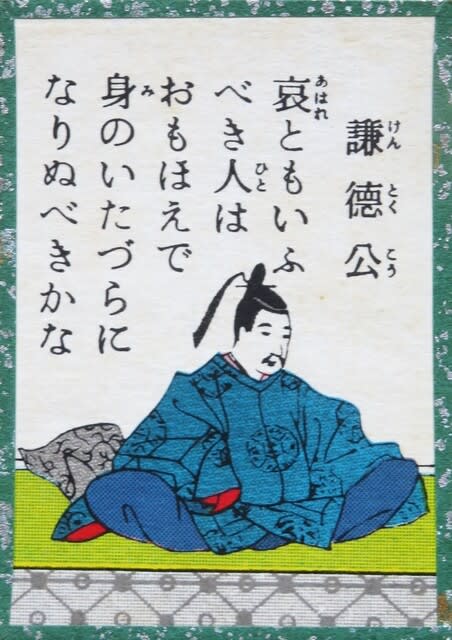

百人一首で「恋」を詠んだ歌 その43

あはれとも いふべき人は 思ほえで

身のいたづらに なりぬべきかな

出典

拾遺集(巻十伍)

歌番号

45

作者

謙徳公

歌意

冷たくなったあなたへの恋の悲しさで沈んでいる私を

ああ、可愛そうだ、あわれだと言ってくれる人は、

あなたの他に誰も思い浮かばないので、

私は、きっと、このまま、むなしく死んでしまうだろうなあ。

注釈

「あはれともいふべき」の「あはれ」は、

「ああ、かわいそうに」と訳す感動詞。

「べき」は、「はずの」と訳す当然の助動詞、

または、「そうな」と訳す推量の助動詞。

「思ほえで」の「思ほえ」は、「思ほゆ」の未然形。

自然に思いつくという自発の意味を持つ。

「身のいたづらに」の「身」は、作者自身のことで、

「いたづらに」は、「むなしく」「無駄に」と訳す。

「なりぬべきかな」の「なりぬべき」は、

「きっと、◯◯してしまうだろう」の意。

「かな」は、詠嘆。

「身のいたづらに なりぬべきかな」は、

恋に悩んで死ぬことを意味する時に使われる表現。

「拾遺集」には、

「恋の相手が冷たくなって逢ってくれないので」という

詞書(ことばがき)がついている。

男性の歌としては弱々しく、女々しく感じられる歌だが、

平安時代の男性としては、

恋する人をあくまでも恋い慕うことが真実であり、

このような心情は当然のものであったらしい。

死を思うほど、せつなくやるせない恋の嘆きを表現した作品である。

謙徳公(けんとくこう)

藤原伊尹(ふじわらのこれただ)の諡号(おくりな)

(「諡号」とは、死後、その徳を讃えて送られる呼び名のこと)

摂政太政大臣にまでなり、「一条摂政」とも呼ばれた。

和歌所の別当となり、「梨壷の五人」の主宰者としても知られている。

家集に「一条摂政御集」が有る。

右大臣藤原師輔(ふじわらのもろすけ)の子。

貞信公藤原忠平(ふじわらのただひら)の孫。

藤原義孝(ふじわらのよしたか)の父。

妹の安子(あんし)は、第63代天皇冷泉天皇の母。

娘の懐子(かいし)は、第65代天皇花山天皇の母。

参照・引用

小町谷照彦著「小倉百人一首」(文英堂)

(つづく)